Данные исследования были основаны на результатах комплексного ортодонтическо-хирургического лечения 20 пациентов дисгнатиями II класса в возрасте от 18 до 40 лет c законченным ростом лицевого скелета.

В обследуемую группу не были включены пациенты с врожденными краниофациальными синдромами, а также посттравматическими деформациями челюстей.

Комплексное ортодонтическо-хирургическое лечение 20 пациентов включало следующие этапы:

- Диагностика и предварительное планирование комплексного лечения совместно хирургом и ортодонтом. Предоперационное ортодонтическое лечение.

- Виртуальное планирование и лабораторное моделирование ортогнатической операции.

- Выполнение ортогнатической операции в условиях стационара в объеме: мультисегментная остеотомия верхней челюсти на уровне Le Fort I и двусторонняя сагиттальная остеотомия нижней челюсти.

- Послеоперационное ортодонтическое лечение и наблюдение в ретенционном периоде.

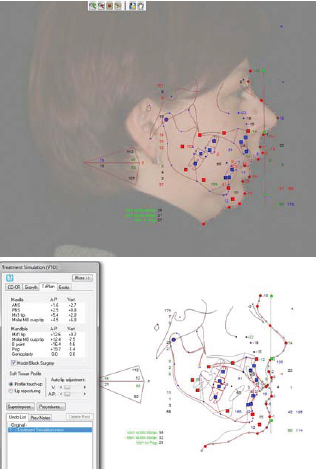

Особенностью предоперационной подготовки являлось планирование операции на основании данных цефалометрического анализа боковой ТРГ (Arnett/McLaughlin), данных антропометрического изучения лица, изучения функции височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС) и верхних дыхательных путей. Для этого боковые ТРГ оцифровывали, обрисовывали и калибровали на персональном компьютере с помощью компьютерной программы Dolphin Imaging 10.5. При оцифровке наносили цефалометрические ориентиры - 53 точки, из которых 15 точек проецировали на мягкотканый контур. С целью уточнения мягкотканого контура профиля лица проводилось наложение фотографии в профиль на обрисовку боковой ТРГ пациента. В ходе контурного планирования операции имитировали перемещения остеотомированных фрагментов верхней и нижней челюстей, позиционирование зубных рядов с учетом планируемого прикуса и вращение окклюзионной плоскости максилло-мандибулярного комплекса с целью нормализации эстетических пропорций лица пациента (рис. 1, табл. 1). Среднее изменение угла наклона окклюзионной плоскости составляло 9,0±5,9º против часовой стрелки. Особенностью проведения ортогнатической операции являлось использование мини-пластин с увеличенной площадью сечения 2,6 мм и адаптированной анатомической формой для жесткой фиксации остеотомированных фрагментов верхней и нижней челюстей.

В послеоперационном периоде применялись межчелюстные эластичные тяги, фиксированные на скелетных опорах, установленных во фронтальном отделе верхней и нижней челюстей для предупреждения ранней нагрузки на ВНЧС.ƒ

Таблица 1. Средние перемещения остеотомированных фрагментов верхней и нижней челюстей

| Среднее горизонтальное передвижение резцов верхней челюсти | 6,4± 1,6 мм |

| Среднее вертикальное передвижение резцов верхней челюсти | 1,4± 2,1 мм |

| Среднее горизонтальное передвижение резцов нижней челюсти | 10,2± 1,9 мм |

| Среднее горизонтальное выдвижение точки Pog | 17,5± 2,9 мм |

Использование эластичных тяг продолжалось не менее 8 нед после операции, затем устанавливалась ортодонтическая епрерывная дуга, сохраняющая достигнутые изменения формы и ширины верхнего зубного ряда. Несъемная ортодонтическая техника применялась в течение 4-6 мес после операции. В срок от 6 до 12 мес после операции завершали ортодонтическое лечение и изготавливали съемные и несъемные ретенционные аппараты.

Критерии оценки результатов

Эстетический результат ортогнатических операций оценивался на основании сравнения данных антропометрического анализа симметрии и пропорций лица в анфас и в профиль до операции и спустя 2,0±0,6 года после операции. Стабильность достигнутых изменений в результате ортогнатических операций в каждой группе определяли на основании:

- Анализа состояния окклюзии спустя 2,0±0,6 года после операции.

- Сравнения данных цефалометрического анализа (Arnett/McLaughlin) боковых ТРГ через 2-3 нед после операции (Т2) и спустя 2,0±0,6 года после операции (Т3). Учитывали среднее изменение положения верхнечелюстных резцов по горизонтали и вертикали, положения нижнечелюстных резцов по горизонтали, а также положения точки Pog по горизонтали.

Статистическую обработку полученых результатов проводили с использованием критериев Стьюдента (t-тест) и корреляционного анализа на персональном компьютере с помощью программы Microsoft Excel.

Таблица 2. Оценка стабильности перемещений остеотомированных фрагментов челюстей

| Среднее изменение положения резцов верхней челюсти по горизонтали | 0,3±1,1мм |

| Среднее изменение положения резцов верхней челюсти по вертикали | 0,4±1,1 мм |

| Среднее изменение положения резцов нижней челюсти по горизонтали | 0,6±1,5 мм |

| Cреднее изменение положения точки Pog по горизонтали | −0,4±2,5 мм |

Результаты

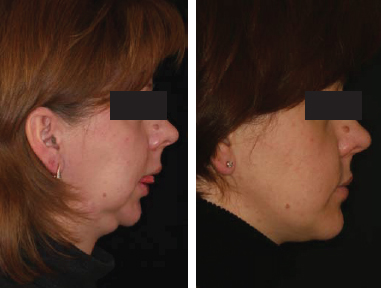

При антропометрическом обследовании лица в профиль и анфас у 19 (95%)пациентов отмечено (рис. 2):

- Нормализация высоты и контура верхней губы.

- Отсутствие десенной улыбки.

- Нормализация высоты нижней трети лица.

- Нормализация контура нижней губы и подбородка.

- В случаях с асимметричными дисгнатиями после операции восстанавливалась симметрия лица.

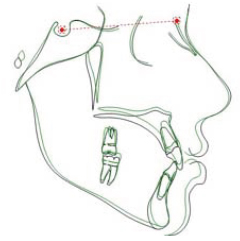

- При сравнительном анализе лица в анфас и в профиль в обеих группах после операции не наблюдалось ухудшения показателей симметрии. При проведении наложения послеоперационных ТРГ Т2-Т3 выявлены следующие изменения (рис. 3, табл. 2).

При оценке окклюзии после операции у 19 (95%) пациентов наблюдалось совпадение средней линии нижнего и верхнего зубных рядов до 1 мм, множественный фиссуро-бугорковый контакт в области моляров и премоляров, а также соотношения клыков и первых моляров по I классу Энгля (рис. 4). У 1 (5%) пациентки с ЗЧА II класса I подкласса Энгля наблюдалось патологическое ремоделирование суставных поверхностей мыщелковых отростков ВНЧС спустя 2 года после операции развитием позднего скелетного рецидива и формированием вертикальной резцовой дизокклюзии.

Обсуждение

Анализ клинического материала показал, что оптимальный эстетический результат ортогнатических операций у пациентов с дисгнатиями был достигнут при выполнении одновременной операции на верхней и нижней челюстях, c изменением угла наклона окклюзионной плоскости остеотомированных фрагментов. Это согласуется с выводами отечественных и зарубежных авторов, проводивших подобные исследования[3, 5]. При анализе данных литературы прослеживаются противоречивые мнения авторов относительно стабильности результатов хирургического выдвижения нижней челюсти с изменением угла наклона окклюзионной плоскости против часовой стрелки при проведении ортогнатических операций. С одной стороны, многие известные авторы считают этот метод не обеспечивающим стабильность [2, 4, 6, 10, 11]. Другие данные свидетельствуют о стабильности результатов данных перемещений [1, 7, 8, 12]. В нашем исследовании у 16 (80%) пациентов с дисгнатиями II класса с целью нормализации эстетических пропорций лица выполнялось вращение окклюзионной плоскости против часовой стрелки, и результат операции был нестабилен только у 1 (5%) пациента, фиксация фрагментов у которого выполнялась бикортикальными шурупами. Стабильность результата операции достигалась за счет остеосинтеза остеотомированных фрагментов челюстей мини-пластинами и мини-винтами. Пациенту предписывалось постоянное ношение межчелюстных скелетных эластичных тяг в послеоперационном периоде в течение 8-12 нед. Нестабильность результата ортогнатической операции наблюдалась у 1 (2,5%) пациентки с дисгнатией II класса в результате патологического ремоделирования суставных поверхностей мыщелковых отростков ВНЧС спустя 3 года после операции, с формированием вертикальной и сагиттальной резцовой дизокклюзии +2 мм. При этом у пациентки сохранялся множественный фиссуро-бугорковый контакт в области жевательных зубов. Зарубежные авторы описывали аналогичные клинические наблюдения после хирургического выдвижения нижней челюсти у пациентов с дисгнатиями II класса, сопровождающимися выраженным недоразвитием нижней челюсти [5, 9, 10].

Вывод

Хирургическое выдвижение нижней челюсти с изменением угла наклона окклюзионной плоскости при комплексном ортодонтическо-хирургическом лечении пациентов с дисгнатиями II класса позволяет получить улучшение эстетических пропорций лица и нормализацию окклюзии, а также долгосрочный стабильный результат.

А.Н. Сенюк, Г.Б. Оспанова,

М.А. Мохирев, М.В. Богатырьков,

А.О. Жук, Д.А. Волчек,

Р.Н. Аскеров, Д.Н. Назарян

Отделение восстановительной хирургии

лица и шеи с микрохирургией ЦНИИС и ЧЛХ

Меню -->